最近、「写るんです」が再び注目を集めているそうです。

スマートフォンでいつでもどこでも撮れる時代に、あえて“現像するまで写真が見られない”というアナログな不便さを楽しむ人たちが増えているといいます。

こうしたアナログ回帰の流れは、どこか懐かしく、同時に新鮮でもあります。

「便利すぎる日常」のなかに、あえて手間をかける価値を見出す。そこには、過去と現在を結びつけるような静かな感動があるのかもしれません。

和室・床の間、そして文化の再発見

このような感覚は、私たちの仕事とも無縁ではありません。

たとえば、和室。しばらく前までは「和室はもう作らない」という住宅設計も多く見られましたが、最近ではその価値が少しずつ見直されてきています。

実際、娘の国語の教科書にも「和室が見直されている」という文章が載っていました。

和室は応接間にも、寝室にも、お稽古の場にも変化できる多目的空間。省スペースが求められる日本の住宅事情に、むしろふさわしいかたちともいえるのです。

床の間もまた、そうした再評価の流れの中にあります。

四国八十八ヶ所の掛軸表装を通して見えたこと

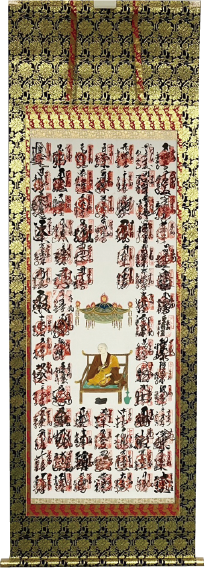

あるお客様から、四国八十八ヶ所の納経軸の表装をご依頼いただきました。

「一生懸命お参りして作ったこの掛軸。けれど息子や娘は大切にしてくれるだろうか。そもそも、床の間に飾るという習慣が残っているのだろうか……」

そんなお気持ちを、率直に語ってくださいました。

このような声は、決して珍しくありません。

私たちの仕事は、表装という「かたち」を整えることですが、その背景には「思い」が必ずあります。

その思いが、次の世代へちゃんと届くのか。お客様の不安に、私たちもまた真摯に向き合っています。

思いと共に、伝えていくために

では、どうすれば伝わるのでしょうか。

ひとつは、ご家族にしっかりと「これは大切なものなんだよ」と伝えておくこと。

「父や母が掛軸を飾っていたけれど、巻き方も、飾る時期もわからない」という声はよく耳にします。

だからこそ、掛軸の扱い方や意味を、早いうちから共有しておくことが大切です。

もうひとつは、「文化そのものの価値」を伝えることです。

床の間に掛軸を飾るという行為は、単なるインテリアではなく、四季や行事、祈りや感謝の気持ちを表すもの。

そこに込められた日本独自の美意識を感じ取ることができるかどうかが、文化継承の分かれ目になるのではないでしょうか。

美術で人を繋ぎ、文化を伝承するために

私たちサンコー商事は、「美術で人を繋ぎ、文化を伝承する」ことを理念として掲げています。

掛軸や表装といった工芸の世界は、一見すると静かで地味かもしれません。

しかしその奥には、人と人とのつながり、世代を越えて受け継がれていく精神が息づいています。

かつての日本人が自然や季節、人生の節目を大切にしてきたように、

私たちもまた、その心をかたちにし、次の時代へとつなげていく存在でありたい。

掛軸の一つひとつに込められた思いを、丁寧に表装し、その背景にある物語も含めて未来へ届ける。

それが私たちの仕事であり、誇りです。

追記:サンコー商事のnoteご紹介

掛軸や表装には、まだまだ知られていない奥深い世界があります。

サンコー商事では、noteにて「掛軸ってこんなに面白いんだ」と感じていただけるような記事を少しずつ綴っています。

美術と暮らし、文化と心のつながりにご興味のある方は、ぜひのぞいてみてください。