兵庫県・丹波篠山市のお客様より、四国八十八ヶ所の御影(おみえ)の額装をご依頼いただきました。

巡礼の思い出を形に残すための「表装」や「額装」の魅力について、今回の事例を交えてご紹介いたします。

四国八十八ヶ所の御影とは?

御影(おみえ)とは、四国八十八ヶ所霊場の各寺院で、納経(御朱印)をいただいた際に授与される仏さまのお姿を描いた紙札です。

白黒印刷のものが基本ですが、別途購入すれば彩色(カラー)御影をいただくことも可能です。

注意点として、納経時に授与される御影は四国八十八ヶ所限定であり、他の霊場巡りでは御影がないこともあります。

御影を額装する理由|表装の力で「祈りの証」を日常へ

丹波篠山市のお客様からは、「御影を1枚の額にまとめて、いつでも見られるようにしたい」というご希望がありました。

捨てるに捨てられずしまっていた御影を、現代の住空間に合う形で飾りたいというニーズが高まっています。

表装や額装の力を借りて、巡礼の思い出を「祈りの形」として残す。

それは単なる保存ではなく、美術的な価値と精神的な意義を両立させる手段です。

【事例紹介】四国八十八ヶ所の御影 額装の仕立て

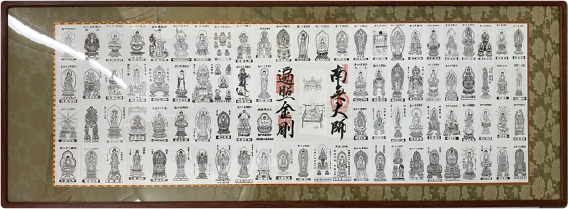

今回のご依頼では、88枚の御影と高野山で頂いた弘法大師のお姿を並べて1枚の額に仕立てました。

・落ち着いた色味の和紙とマットを使用

・仏間やリビングにも合う木製フレームを選択

・反りや湿気を防ぐ裏打ち処理済み

完成品をご覧になったお客様からは、

「巡礼の記憶がよみがえり、見るたびに心が落ち着く」と嬉しいお声をいただきました。

御影の保存方法4選|目的に応じて選べます

四国八十八ヶ所の御影をどのように保管・活用するかは、お一人おひとりの想いによって異なります。

以下に、代表的な保存方法を4つご紹介します。

① 御影帖に収納して保管(初心者におすすめ)

ポケット式で、御影を1枚ずつ収納できる便利な帳面です。

各寺院の解説も記載されており、巡礼の記録としても役立ちます。

▶ ご購入はこちら:

👉 御影帖(Yahoo!ショッピング)

② 巻物仕立て(横長に美しく保存)

御影を裏打ちし、巻物状に連ねて保存する伝統的な方法です。

巻いて収納できるため場所も取らず、飾るときは一枚絵のような美しさがあります。

▶ ご注文・詳細はこちら:

👉 御影 巻物仕立て(サンコー商事ネットショップ)

③ 掛軸仕立て(床の間や仏間に)

御影を掛軸に表装し、和室や仏間に飾る本格仕様です。

お仕立ての裂地(布地)や本紙により印象が変わるため、ご相談のうえお選びいただけます。

▶ 事例紹介はこちら:

👉 御影を掛軸に仕立てたブログ記事

④ 額装(現代住空間にマッチ)

今回のご依頼のように、御影を1枚の大きな額に収めて飾る方法です。

UVカットや防湿対策など、長期保存に向けた加工も対応可能です。

▶ ご注文・詳細はこちら:

👉 御影 額装オーダー(サンコー商事ネットショップ)

表装・額装のご相談はお気軽に

サンコー商事では、御影・納経帳・仏画・古い掛軸の表装・修復まで幅広く対応しております。

全国からの郵送依頼も承っております。

▶ お問い合わせはこちら

最後に|御影の表装は人生の記録を美しく残すこと

四国八十八ヶ所の御影は、ただの紙札ではありません。

それは「祈り」「感謝」「歩んだ道のり」を映す、かけがえのない巡礼の証です。

表装・額装によって、その証を生活の中に息づくかたちで保存・展示してみませんか?

ご興味のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。